漢方における『証(しょう)』とは

西洋医学では『病名』、漢方医学では『証』

『証』とは西洋医学におけるところの『病名』を指します。

極端な例を挙げると、西洋医学は胃が悪ければ、胃を中心にアプローチしますが、

漢方医学では胃が悪くても体全体にアプローチします。

具体的には、患者の訴え(問診)、脈診、触診など五感を使って観察しながら証を決定します。

病気の位置、性質、勢いを鑑別する

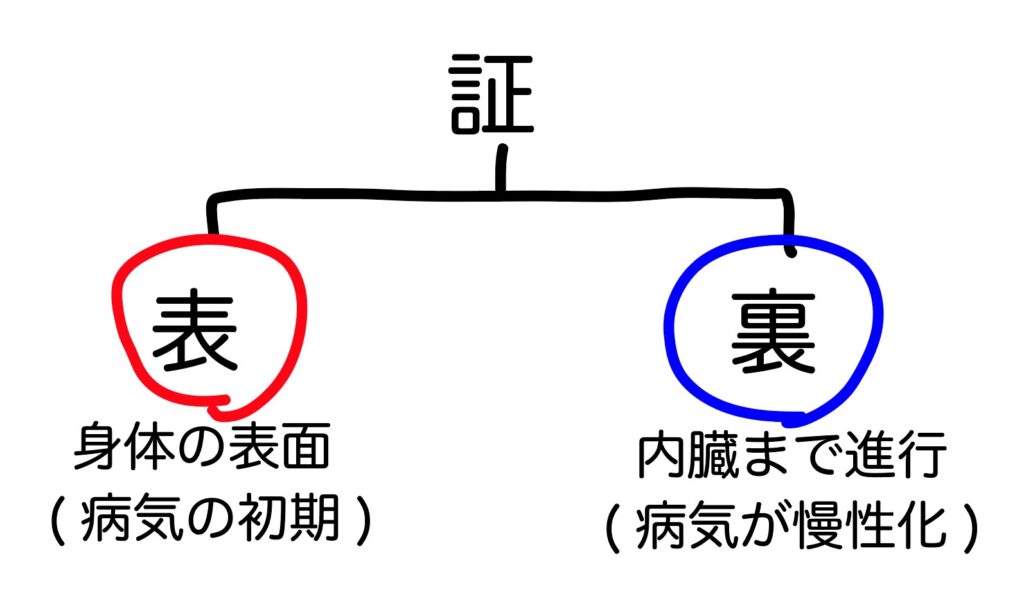

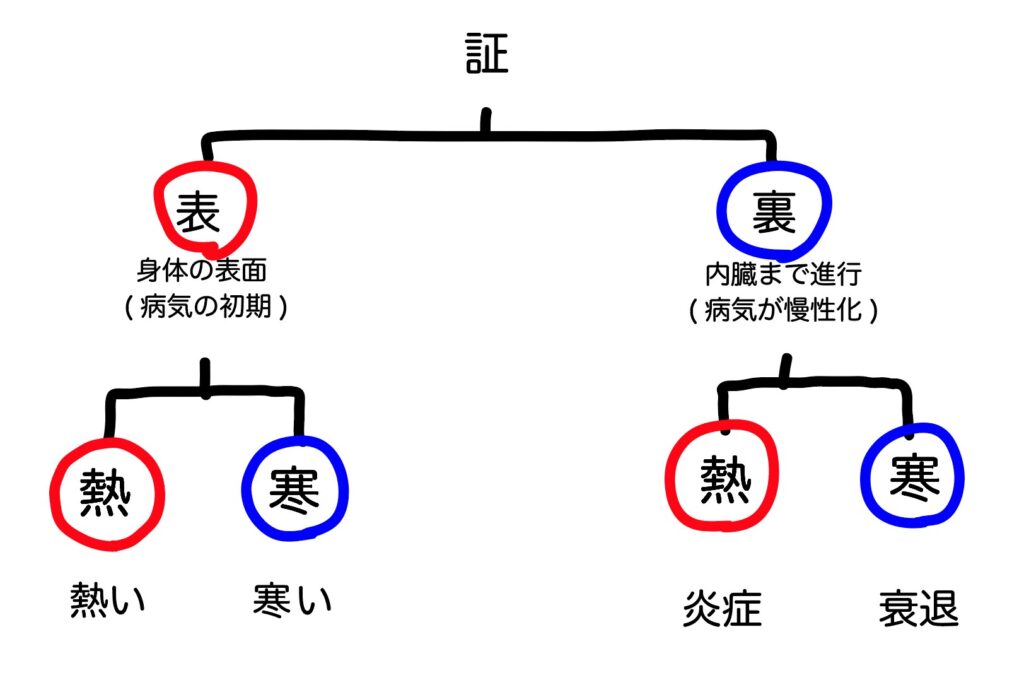

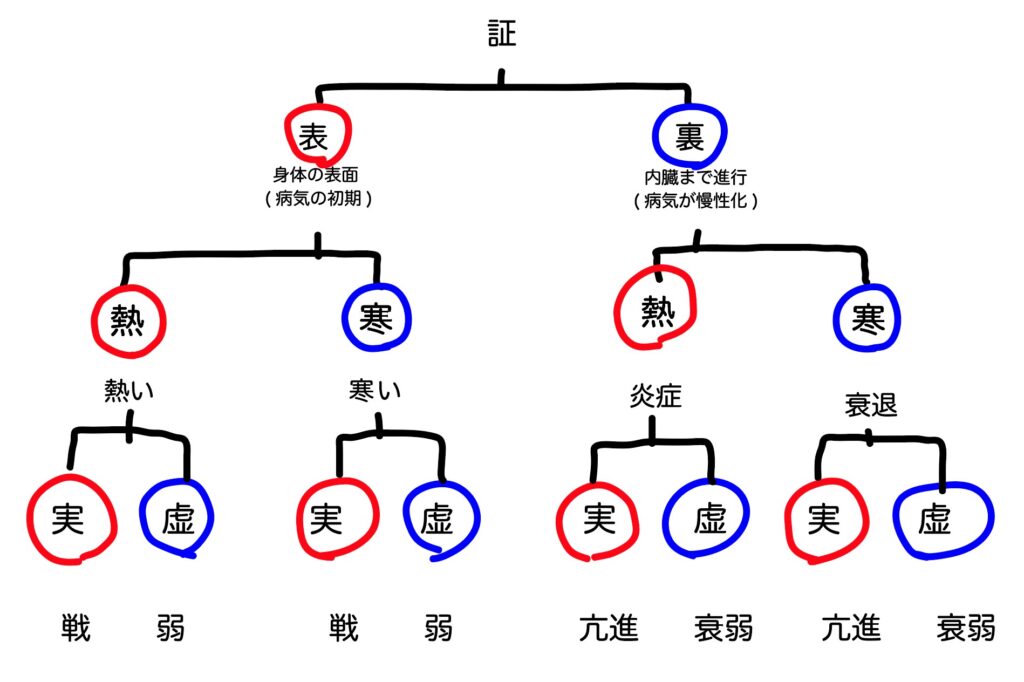

病位(病気の位置)

病位は『表(ひょう)』と『裏(り)』に分けられます。

『表』とは病気の初期状態で、まだ身体の表面近くに病気があるもの、

場所は顎から頭、首筋、背、腰にかけてを指します。

『裏』とは病気が慢性化している状態で、内臓まで病気が進行している状態、

場所は首から胸、腹にかけて、消化管(口、咽喉、食道、胃)、循環器、内臓のすべてを指します。

その中間の状態を『半表半裏』といいます。

病性(病気の性質)

病性は『熱』と『寒』に分けられます。

『熱』は

・顔が赤、黄っぽい

・身体が熱っぽい

・口が渇く亢進

・暖房が苦手など

症状が過度に亢進、炎症している場合を指し、

『寒』は

・顔が白、黒っぽい

・悪寒がする

・口は渇かない

・冷房が苦手など

症状が過度に衰退している状態を指します。

病勢(病気の勢い)

病勢は『実』と『虚』に分けられます。

『実』は患者の体質が強くて、抵抗力が高い状態で、

『虚』は患者の体が衰弱して、抵抗力が低い状態のことを指します。

これら、八つに分類されるので『八綱弁証(はっこうべんしょう)』といいます。

漢方薬にも『証』がある

漢方薬にも

表面に効くもの、内側に効くもの

体を温めるもの、冷やすもの

体力のある人用、ない人用

があり、症状に応じてそれらを使い分けます。

詳しくは『傷寒論』『金匱要略』などをご参照ください。

|

|

|

|